Gabriele Münter – eine starke Frau und außergewöhnliche Malerin

Der Entschluss Gabriele Münters im Frühjahr 1901 nach München umzusiedeln, ist eine Entscheidung, die sich für ihr zukünftiges Künstler -und Privatleben im positiven wie auch im negativen Sinn als folgenschwer herausstellen sollte. Münter, zu dieser Zeit gerade mal 24 Jahre alt, kann schon auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken.

Sie kommt am 19. Februar 1877 in Berlin als Jüngstes von vier Geschwistern, zwei Brüdern und einer Schwester, zur Welt. Ihre Eltern remigrieren 1864 aus den Vereinigten Staaten, wo der Vater, der dort als Zahnarzt tätig war, ein gewisses Vermögen aufbauen konnte. Als die Eltern früh verstarben, der Vater 1886, die Mutter 1897, hatten die Geschwister zumindest keine finanziellen Sorgen.

Reise in die Vereinigten Staaten

1898 unternimmt Münter mit ihrer Schwester eine Reise in die Vereinigten Staaten. Hier besuchen sie Verwandte in Texas und lernen ein karges einfaches Leben kennen „… in Urzuständen, in Häusern ohne jede Installation, fern von allem Komfort.“ (Notizen von Münter für Johannes Eichner) Ihre nächste Station ist wieder eine verlassene Gegend in West Central Texas. Diese einsamen Landschaften mit ihren Bewohnern und deren bescheidenem, bodenständigem und rastlosem Leben sind für Münter einzigartige Motive, die sie mit ihrer Kamera, ein Geschenk von ihren Verwandten, auf 400 Fotos dokumentiert. Nach zwei Jahren Aufenthalt in den Vereinigten Staaten kehren die Schwestern wieder zurück.

Die Zeit in München

Münter zieht 1901 nach München, um im Münchner Künstlerinnen – Verein ihren 1897 in Düsseldorf begonnen Zeichen – und Kunstunterricht fortzusetzen. Bis 1919 ist es Frauen nicht erlaubt, an Kunstakademien zu studieren, Kunst ist zu dieser Zeit eindeutig das Metier für Männer. Im Jahr 1902, nach einem Besuch einer Ausstellung der Künstlergruppe „Phalanx“, tritt Münter der Gruppe bei. Hier lernt sie Wassily Kandinsky kennen, der Gründer dieser privaten Kunstschule ist. Auf verschiedenen Fahrten der Malklasse, Fahrt nach Kochel 1902, Studienkurs in Kallmünz 1903 kommen Kandinsky und Münter sich näher. Der Lehrer ist zunächst derjenige, der die Nähe zu seiner Schülerin sucht. Er erkennt ihr Talent und ahnt das Potenzial, das ein gemeinsames künstlerisches Schaffen mit Münter in sich birgt und zu etwas Großem führen kann.

Obwohl Münter eher von einem etwas ruhigeren Leben träumt, begleitet sie 1904 Kandinsky auf eine ausgedehnte Reise, nach Holland, Tunesien, Italien und schließlich nach Frankreich, zunächst Sèvres danach begibt sich Münter auf Wunsch Kandinskys, er braucht Abstand, nach Paris. Hier lernt sie andere Künstler kennen, besucht einen Zeichenkurs, erstellt Druckgrafiken, die sie 1907 in Köln in einer Ausstellung präsentiert. Die lange Reise mit ihren vielfältigen Eindrücken endet für Münter und Kandinsky, was deren künstlerische Weiterentwicklung betrifft, nicht befriedigend. Einzig die Beschäftigung mit dem Holzschnitt in Paris bringt die beiden Künstler zu einer Formvereinfachung, die als erster Schritt in die expressionistische Malrichtung zu deuten sein könnte.

Das Blaue Land

Zurück in München im Jahr 1908 unternehmen Münter und Kandinsky Ausflüge in die Umgebung und bleiben fasziniert in dem Marktort Murnau hängen. Murnau, im „Blauen Land“ gelegen, bietet einen Farbrausch, den die beiden Künstler in sich aufsaugen. Die intensiven Farben dieser Landschaft, zwischen dem Staffelsee, dem Moos, dem Hügelland, die Hell – Dunkelkontraste der Berge und des Himmels erzeugen eine sich fast auflösende Realität. Das leuchtende spektakuläre Farbspiel der Natur in Verbindung mit der Verfremdung des Gegenständlichen, das heißt, mit einer bis auf die Grundformen reduzierte flächige Darstellungsweise, die Umwandlung des Naturvorbildes in eine persönliche und expressive Übertragung, ist der Ausgangspunkt für eine neue Richtung in der Kunst. In dieser kreativen Phase ihres Schaffens kommt im Sommer 1908 das russische Paar Marianne von Werefkin und Alexej Jawlenski nach Murnau und in den folgenden gemeinsamen Malwochen finden die Künstler endgültig zu einem neuen Malstil, dem Expressionismus. Während Kandinsky sich in seinen Bildern hin zur Abstraktion entwickelt, wählt Münter in ihren Gemälden die, wenn auch verfremdete, darstellende Stilrichtung.

Das „ Münter Haus“ in Murnau

1909 erwirbt Münter ein Haus in Murnau, das sie gemeinsam mit Kandinsky einrichtet und das in Zukunft als Sommerhaus dient. In dieses Jahr fällt auch die Gründung der Neuen Künstlervereinigung München, zu deren Gründungsmitgliedern Kandinsky, Jawlensky, Werefkin und Münter gehören. Bald jedoch spaltet sich die Gruppe um Kandinsky von der NKVM ab, da diese Kandinskys erstes abstraktes Werk, das er 1910 geschaffen hat, nicht akzeptieren. Zu der Gruppe um Münter, Kandinsky, Jawlensky und Werefkin kommt Franz Marc hinzu. Gemeinsam arbeiten sie an einem Almanach, den sie „Blauer Reiter“ taufen. In diesem Almanach kommen Künstler verschiedenster Richtungen zu Wort. Maler, die sich der Hinterglasmalerei widmen, der naiven Malerei, der Volkskunst und auch Musiker, die mit neuer Musik experimentieren, ebenso Schriftsteller. Der Anspruch der beiden Herausgeber Kandinsky und Marc war es, die Kunst in allen Bereichen weiterzuentwickeln, weg von l´ art pour l´ art, die Kunst soll auch auf die Bereiche der Kultur und Gesellschaft übertragen werden.

Das Ende des Blauen Reiters

Ein jähes Ende findet die Künstlervereinigung 1914 durch den Ausbruch des Krieges. Kandinsky muss Deutschland verlassen, er geht zurück nach Russland. Münter zieht nach Stockholm, da Kandinsky ihr versprochen hatte, dass er ebenfalls nach Stockholm kommt, um sie dort zu treffen. Münter, durch ihre Aktivitäten in der Gruppe der Blaue Reiter in Skandinavien bekannt, knüpft schnell Kontakte und kann schon bald mit einigen ihrer Werke an einer Ausstellung teilnehmen. Kandinsky weilt nur kurz in Stockholm (Dez. 1915 – März 1916) und die beiden Ausnahmekünstler werden sich nie wieder sehen. Zurück bleibt eine enttäuschte und gebrochene Gabriele Münter. Trotzdem widmet sie sich wieder dem Malen, es entstehen Bilder mit zurückhaltender Farbgebung, außerdem arbeitet sie an Lithografien und Radierungen. Es entstehen zahlreiche Porträts, die sie verkauft, da sie erstmalig in ihrem Leben in Geldnot ist. In den folgenden Jahren hat sie in Schweden und in Dänemark mehrere Ausstellungen, in denen sie ihre neueren Werke zeigt.

Zurück in Deutschland – Jahre der Unruhe 1920 bis 1929

1920 kehrt Münter nach Deutschland zurück. Für Sie beginnt eine unstete Phase, da sie ihren Platz in Deutschland erst wieder finden muss. Sie pendelt von Berlin, nach München, kurzfristiger Aufenthalt im Sanatorium in Elmau, ein Besuch in Murnau, dem wieder eine Reise nach Berlin folgt. In Berlin findet Münter Anschluss an Avantgardekünstlerinnen. Sie konzentriert sich jetzt auf Bleistiftzeichnungen und wie schon als junge Schülerin in Bad Oeynhausen, als sie Kurgäste porträtierte, findet sie nun wieder Interesse sich Porträts zuzuwenden, vornehmlich Porträts von Frauen. In völligem Kontrast zu den Gemälden aus den Jahren 1908 bis 1914 mit ihrem überschäumenden Farbreichtum stehen die Werke in dieser Phase. Spiegelt sich in den Grafitzeichnungen Münters Innenleben wider?

Zurück nach Murnau

Münter lernt 1927 Johannes Eichner kennen. Der studierte Philosoph arbeitet als Kunsthistoriker und verdient sein Geld außerdem als Journalist in der Kunstbranche. Gemeinsam leben sie ab 1930 in Murnau in Münters Haus. Er spornt Münter an: „Mir scheint, dass Sie Ihre beträchtlichen Talente und Ihre echte Künstlernatur nur wegen einer vielleicht kleinen inneren Hemmung rosten lassen.“ „Seien Sie ein Mann!“ (Johannes Eichner an Münter, Okt. 1928) Sie reist nach Paris, um sich weiterzuentwickeln und neue Impulse zu bekommen. Und sie greift wieder zu Pinsel und Farbkasten. Es entstehen Bilder, die an die farbenfrohen, expressiven Werke jenes Sommers 1908 erinnern, auch was die Motive, Landschaften, Straßenansichten und Frauenbildnisse anbelangen. Immer wieder besucht sie außerdem Kurse bei Arthur Segal. Es folgt eine kreative und produktive Zeit, die wieder durch äußere Umstände ihr jähes Ende findet, da die Nationalsozialisten Münters Kunst als entartete Kunst deklarieren. Sie zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, verlegt ihre Sujets auf Stillleben, wobei sie die verschiedenen Malstile Spätimpressionismus, Expressionismus, Neue Sachlichkeit und schließlich auch abstrakte Formen in ihren Werken einsetzt und diese künstlerische Freiheit genießt. „Man ist freier und leichter im Gegenstandslosen.“ (Notiz für Johannes Eichner 1952)

Gabriele Münter ist eine bewundernswerte Frau und Künstlerin. Sie hat ihr Leben der Kunst verschrieben, ist ihren Weg, trotz oft widriger Umstände, unbeirrt weitergegangen. Sie verstirbt am 19. Mai 1962 im Alter von 85 Jahren in Murnau.

Filmstart: Münter und Kandinsky; 24. Okt. 2024

Ausstellung in Madrid: 12. Nov. 2024 – 9. Feb. 2025;

Gabriele Münter. La gran pintora expresionista

Nationalmuseum Thyssen – Bornemisza

Römische Gutsanlage in Stein bei Hechingen

Kleiner Exkurs

„Als die Römer frech geworden, zogen sie nach Deutschlands Norden…, lautet das Studentenlied aus dem 19.Jahrhundert, in dem über die Schlacht im Teutoburger Wald (9.n.Chr.) erzählt wird. Diese Niederlage der Römer, die unter Kaiser Augustus danach strebten, das Römische Reich bis an die Elbe auszudehnen, führte zu einer Kehrtwende in der römischen Germanienpolitik. Primär galt es nun, die natürlichen Grenzen des Reichs, Rhein und Donau, militärisch abzusichern. In den nachfolgenden Jahren in der Regierungszeit Kaiser Claudius (41 n. Chr. – 54 n. Chr.) entstanden zahlreiche Kastelle an den römischen Ufern der Donau, um gegen eventuelle Angriffe germanischer oder keltischer Stämme gewappnet zu sein. Es folgten friedliche Jahre, bis es um 70 n. Chr. zu vereinzelten Aufständen kam. Am Niederrhein erhoben sich die Bataver gegen die Herrschaft der Römer, rechtsrheinisch, im heutigen Hessen gelegen, wollten die Chatten der römischen Herrschaft ein Ende setzten. Vespasian gelang es ca. 70 n. Chr., den Aufstand der Bataver niederzuschlagen, sein Sohn Domitian, der 81 n. Chr. Vespasians Nachfolger wurde, konnte die Chatten besiegen. In den siebziger Jahren sendete Vespasian weitere Legionen nach Obergermanien, die eine Verbindungsstraße zwischen Rhein und Donau errichten sollten.

Die römische Besiedelung im Südwesten Deutschlands

Jetzt wurde es lebendig in dem bisher ruhigen, von Kelten schwach besiedelten Gebiet der Neckarregion. Die römischen Legionäre errichteten eine Verbindungsstraße von Straßburg aus, über das Kinzigtal, entlang des Neckartals, auf die Schwäbische Alb zur Donau, wodurch für die Truppen zwischen Rhein und Donau eine kürzere Route geschaffen wurde. Rottweil wurde zum Mittelpunkt des neu gewonnenen Gebiets und zentraler Knotenpunkt am oberen Neckar. Die Stadt war zunächst militärisches Zentrum, aus dem sich später eine zivile römische Stadt entwickelte, in die sich nach und nach auch Menschen aus der Region niederließen.

In der Nähe von Arae Flaviaes, diesen Namen gaben die Römer der Stadt, lag eine keltische Siedlung Sumelocenna (Leute des Sumelo), das heutige Rottenburg. Sumelocenna wurde zum Verwaltungssitz einer kaiserlichen Domäne, die den gesamten Neckarraum bis zum Schwarzwald erfasste. In der Umgebung von Sumelocenna entstand ein dichtes Netz von Siedlungen und Höfen, die die Versorgung der Stadt und auch der Legionäre sicherten. Die Straßen, die die Legionäre errichteten, sorgten gleichzeitig für eine Infrastruktur, die dem Handel zugute kam. Legionäre hatten ein sicheres und geregeltes Einkommen, waren den römischen Lebensstandard gewohnt, wünschten Waren aus der Heimat, somit entstand ein wichtiger Handelsweg, der die Provinzen mit römischen Gütern, wie Kleidung, Wein und Keramik versorgte. Außerdem adaptierte die keltische Bevölkerung römisches Know-How, zum Beispiel bei der Herstellung von Keramik oder beim Schmiedehandwerk. Die Region erlebte einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. In diese Blütezeit, in der Kaiser Domitian (81 – 96. n. Chr.) herrschte, wird die Gründung der Villa Rustica in Stein datiert.

Die Villa Rustica in Stein

Tempelanlage in der Villa Rustica

Immer wieder fanden die Bewohner von Stein Ziegel und Steine von Mauerresten im Wald. Sie glaubten, dass Stein früher an einer anderen Stelle ihre Siedlung hatte. Der damalige Bürgermeister Gerd Schollian machte sich auf Spurensuche und entdeckte 1972 erste Anhaltspunkte für eine römische Anlage. 1978 begannen die ersten Ausgrabungen in Zusammenarbeit mit Tübinger Archäologen. Zwischen 1978 und 1981 erfolgten Ausgrabungen, die ein stolzes Ergebnis ans Tageslicht brachten. Es wurden ein Hauptgebäude, Wirtschaftsgebäude und verschiedene Nebengebäude alle innerhalb einer durch eine zwei Meter hohen Außenmauern gelegen, entdeckt. Zunächst ging davon man aus, dass es sich bei der Anlage um einen landwirtschaftlichen Gutshof handelte. Die Ausgrabungen, die seit 1992 durchgängig durchgeführt werden, förderten jedoch Kostbarkeiten zutage, die eine Neudefinierung des Gebäudekomplexes erfordern. Es wurden Reste eines Mühlengebäudes, einer Schmiede freigelegt sowie Reste des Eingangstors zur Anlage, die zum Teil rekonstruiert wurden. Das Highlight bildet aber der Heilige Bezirk mit zehn Tempeln, die 2017 entdeckt und 2021 eingeweiht wurden, der dann auch Zweifel aufkommen lässt, ob es sich hier wirklich lediglich um einen Gutshof handelt.

Auf den Spuren des römischen Alltags

Die Anlage hat viel zu bieten. Das Hauptgebäude wurde teilrekonstruiert und zeigt auf der rechten Seite ein Gebäude mit Eckbauten. Ein Säulengang verbindet die linke Seite des Gebäudes mit der rechten Seite, ebenfalls ein Eckgebäude, von dem man jedoch nur die Grundmauern sehen kann. In dem rekonstruierten Teil ist das Museum untergebracht. Es zeigt den Besuchern das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, die Küche und das Speisezimmer, hier pflegte der Hausherr auf dem Triclinium liegend seine Mahlzeiten einzunehmen. Auch der Alltag der Kinder kann hier nachvollzogen werden. Eine kleine Ecke ist für den Unterricht mit dem Hauslehrer eingerichtet, es zeigt eine Rechenmaschine, verschiedene Schulgegenstände und an der Wand zahlreiche Schriften römischer Gelehrter, die über die richtige Kindererziehung diskutierten. Das Hauptgebäude ist durch einen Säulengang mit dem Badegebäude verbunden, daneben ist eine teilrekonstruierte Latrine zu besichtigen.

Im Erdgeschoss werden Fundstücke dieser Anlage gezeigt und im Untergeschoss informieren Fotos und Zeitungsausschnitte über die ersten Fundstücke und anschließenden Ausgrabungen.

Ein Lob an die vielen ehrenamtlichen Hobbyarchäologen und dem rührigen Bürgermeister, der mit seinem Engagement in Stein den „römischen“ Stein ins Rollen brachte und am Laufen hielt und hält.

Besuchen Sie das Freilichtmuseum, tauchen Sie in die römische Geschichte ein und nehmen Sie sich hier in herrlicher Lage eine Auszeit vom Alltag.

Öffnungszeiten29.März – 1. November

Dienstag bis Sonntag: 10 – 17 Uhr, sonntags bei guter Witterung bis 18 Uhr

Montag: Ruhetag

Sonderausstellung im Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss in Stuttgart

„Ein gut Theil Eigenheit – Lebenswege früherer Archäologinnen“

Neun vergessene Archäologinnen, deren leidenschaftliche Aufgabe es war, verborgene Schätze ans Tageslicht zu bringen, werden in dieser Ausstellung endlich nun selbst sichtbar gemacht.

Lernen Sie in dieser Ausstellung den Lebensweg von neun interessanten Frauen kennen, die mit Enthusiasmus ihr Leben der Archäologie, den Grabungen, Sammlungen oder als Direktorin eines Museums gewidmet haben. Die von den Forscherinnen veröffentlichten wissenschaftlichen Werke wurden von der Fachwelt wahrgenommen, gerieten jedoch im Lauf der Jahre in Vergessenheit.

Als „erste“ Archäologin gilt Sibylle Mertens – Schaafhausen (1797 – 1857). Sie baute eine Sammlung von antiken Kunstschätzen und wissenschaftlicher Literatur auf. Eine weitere Persönlichkeit, Johanna Mestorf (1828 – 1909) erforschte die Vorgeschichte Norddeutschlands und wurde als erste Frau Direktorin eines Museums. Mit dabei in der Ausstellung ist Maria Reiche (1903 – 1998), die als erste Person überhaupt die prähistorischen Nasca – Linien in Peru erforschte. Margarete Bieber (1879 – 1978), lehrte als Professorin für klassische Archäologie in Deutschland, wurde jedoch von den Nationalsozialisten aus Deutschland vertrieben und musste in die USA emigrieren.

Das Landesmuseum erweitert die Ausstellung um Lebenswege früherer Archäologinnen aus dem Südwesten. Senta Rafalski – Giering (1911-1996) und Gerta Blaschka (1908-1999) waren Absolventinnen der Ur – und Frühgeschichte an der Universität Tübingen, Margret Honroth (1937-2020) und Rotraut Wolf (geboren 1936) waren die ersten festangestellten Archäologinnen am Landesmuseum Württemberg.

Mit dieser Wanderausstellung, die erstmals im Museum August Kestner in Hannover präsentiert wurde, soll auf die vergessenen innovativen Frauen und ihre Forschungsleistungen aufmerksam gemacht werden.

Diese Ausstellung ist Teil des Forschungs – und Vermittlungsprojekts AktArcha – Akteurinnen archäologischer Forschung zwischen Geistes – und Naturwissenschaften: Im Feld, im Labor, am Schreibtisch.

Foto: Landesmuseum Stuttgart

Die Ausstellung ist noch bis 9. März 2025 im Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Ein Update für das Gizeh – Plateau

Gehören Kamelritte und die Fahrt mit der Pferdekutsche rund um die Pyramiden bald der Vergangenheit an? Mitte 2020 kündigte das ägyptische Tourismusministerium an, Kamelreiten und Pferdekutschen auf dem Gizeh – Plateau und an anderen archäologischen Stätten zu verbieten. Tierschützer haben schon seit langem für ein Verbot dieser Touristenattraktion gekämpft. Anstatt auf dem Rücken der Kamele sollen in Zukunft Elektro – Busse den Transport der Besucher übernehmen. Die Busse fahren eine bestimmte Route mit sieben Stationen an, um die Pyramiden in einer einzigartigen Sicht zu präsentieren. Jede Station bietet einen Gastronomiebereich, Verkaufsstände mit ägyptischem Kunsthandwerk und ein medizinisches Versorgungszentrum. Dem Tourismusministerium ist es ein großes Anliegen, die Qualität der Dienstleistungen an dem einzigartigen touristischen Reiseziel zu verbessern, nicht zuletzt, um die Besucherzahl nach einem gravierenden Rückgang in den vergangenen Jahren zu erhöhen.

Im Oktober 2020 eröffnete das erste von insgesamt vier geplanten Restaurants, die „9 Pyramids Lounge“, westlich der Pyramiden in Richtung Wüste. Das Restaurant sieht aus wie ein Beduinencamp und man speist entweder im traditionellen Stil auf Sitzkissen oder nimmt auf Stühlen Platz. Spektakulär und unschlagbar von hier aus ist der Blick auf die Pyramiden. Im September 2022 folgte die Eröffnung des King Khufu Centers und des King Khufu Restaurants in unmittelbarer Nähe der „9 Pyramids Lounge“. Das King Khufu Center und das Restaurant befinden sich auf dem Gelände des ehemaligen baufälligen Verwaltungsgebäudes. Das neue Besucherzentrum, das in Zukunft auch als Eingang zu den Pyramiden dient, wurde aus Sandsteinen aus Assuan gebaut und bildet mit diesem Baumaterial eine harmonische Einheit mit den Pyramiden. Die Besucher können sich in dem modernen Eingangsgebäude, Eröffnung im Laufe des Jahres 2024, über die Geschichte Ägyptens, der Pyramiden und über das Gizeh – Plateau ausführlich informieren. Shops und Restaurants runden das Angebot ab. Wer sich mehr mit der Geschichte beschäftigen möchte, kann im King Khufu Center qualifizierte Tour – Guides buchen und sich mit ihnen auf die Tour rund um die Pyramiden und die Sphinx machen.

Das Tourismusministerium ist bemüht, den Aufenthalt der Besucher bei den Pyramiden zu verbessern und das einzige noch erhaltene Weltwunder durch nachhaltige und umweltfreundliche Transportmittel zu schützen.

Insha ´Allah

Tadelakt, so sinnlich wie der Orient

Schon vor zweitausend Jahren wendeten die Berber in der Region um Marrakesch im Atlasgebirge diese Putztechnik zur Abdichtung ihrer Trinkwasserzisternen an. Diese wiederum erlernten die Technik von den Römern, die ihr Können im Zuge ihrer Expansion nach Nordafrika mitbrachten und ihre Paläste in der damaligen römischen Provinz Mauretania mit dem glänzenden Putz „stucco lustro“ auskleideten. Der „stucco lustro“ ist eine dem Tadelakt ähnliche Wandverkleidung, es fehlt jedoch bei dieser Technik das aufwändige und zeitintensive Polieren des Materials mit einem Halbedelstein. Das Wissen um die Herstellung des Tadelakts wurde von Generation zu Generation von den Mâalems, den Meistern, mündlich weitergegeben.

Renaissance der marokkanischen Putztechnik

Im Lauf der Jahrhunderte schien Tadelakt in Vergessenheit geraten zu sein. Einer, der diese alte Technik wieder neu entdekte, war der amerikanische Architekt und Designer Bill Willis. Er gilt als der Wegbereiter für die Renaissance dieser faszinierenden Edelputztechnik. Schon in den 1970-er Jahren verwandelte er seinen Wohnsitz in Marrakesch mit Tadelakt zu einem märchenhaften, luxuriösen Anwesen. Schauspieler aus Hollywood, Fußballstars und Modezaren aus Frankreich folgten. Sie erwarben in der Medina von Marrakesch Riads als Zweitwohnsitz oder bauten sie zu Hotels um. Diese mussten renoviert werden und man erinnerte sich an die alte marokkanische Wandverkleidung. Wie eine Welle schwappte die Begeisterung für Tadelakt über das Mittelmeer zuerst nach Spanien, Frankreich und Amerika, dann seit einigen Jahren auch nach Deutschland. Auf der Suche nach dem Besonderen und Authentischen entdeckten Handwerker, Designer und Architekten diese faszinierende alte Kulturtechnik Marokkos neu. Das Baumaterial kommt auch den heutigen Kriterien und Bedürfnissen wie Nachhaltigkeit, Ökologie und gesundes Wohnen entgegen.

Die Grundsubstanz für Tadelakt findet man in der Umgebung von Marrakesch

Tadelakt ist eine Wandputztechnik aus gebranntem Kalk. Der abgebaute Kalk wird bei über 100 Grad gebrannt und danach gelöscht. Durch weitere Wasserzugabe entsteht ein verarbeitungsfähiger hydraulischer Kalkputz mit sehr hoher Dichte, Stoßfestigkeit und Wasserbeständigkeit. Die ursprüngliche Farbgebung des in der Umgebung von Marrakesch abgebauten Kalksteins zeigt sich in der traditionellen Farbe von Marrakesch, dem Ziegelrot, einem nur dort vorkommenden Eisenoxidpigment. Während die Berber nur auf die Farbpalette Ziegelrot, Ocker, Grauweiß, Manganbraun und Erdbraun zugreifen konnten, gibt es heute eine vielfältige Auswahl an natürlichen Farbpigmenten aus allen Ländern der Erde, die dem Tadelakt beigemischt werden können.

Die Herstellung des Putzes

Der Kalkputz eignet sich für alle rauen Untergründe. Mit einer Kelle wir der Tadelakt aufgetragen und mit kreisenden Bewegungen geglättet. Nach ein paar Stunden wird er mit einem abgerundeten, gut in der Hand liegenden Halbedelstein, wieder in kleinen runden Bewegungen massiert, poliert, verdichtet. So erhält man eine wellige, natürliche und lebendige Oberfläche. Für die endgültige Feststellung des Putzes gilt es den richtigen Zeitpunkt zu treffen, das heißt, der Putz muss eine gewisse Restfeuchtigkeit aufweisen. Schon mancher Handwerker verbrachte die Nacht neben seiner Arbeit, um die ideale Festigkeit des Materials für die Weiterverarbeitung nicht zu verpassen. Um die faszinierende, seidenmatt glänzende Oberfläche zu erhalten, bestreicht man das Objekt mit Seifenlauge. Die aus schwarzen Oliven gewonnene Seifenlösung verbindet sich mit dem Kalk zu einem alkalischen, wasserundurchlässigen Firniss. Diese Schutzschicht wird erst durch viel Zeit, Ausdauer und Fingerspitzengefühl des Handwerkers erreicht. In kreisenden Bewegungen massiert, reibt, knetet und poliert der „Mâalam“ das Material und verwandelt es in diese einzigartige, geheimnisvolle, seidene Oberfläche.

Eigenschaften und Anwendungen des Edelputzes

Er eignet sich wegen seiner Wasserfestigkeit beziehungsweise Wasserdichtigkeit insbesondere im Nassbereich als Alternative zu Fliesen, da die negativen Eigenschaften wie Schimmelbildung entfallen. Tadelakt ist diffusionsoffen, das heißt, er nimmt überflüssige Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und gibt sie beim Nachlassen der Luftfeuchtigkeit an den Raum wieder ab. Er enthält keine Allergene, ist alkalisch, wirkt der Schimmelbildung vor, ist antistatisch und schirmt sogar elektromagnetische Strahlungen von Sendemasten ab. Tadelakt lässt sich vielseitig anwenden, zum Beispiel ganze Fassaden oder kleinere Flächen im Außenbereich für Vasen und Schalen. Hervorragend geeignet ist der Edelputz im gesamten Innenbereich für Wände, Treppen, Böden und Tischplatten. Ideal ist er auch in Küchen, Bädern, Duschen. Mit dem marrokanischen Putz sind der Gestaltungsmöglichkeit in Formen und Farben keine Grenzen gesetzt, auf normierte Waschbecken, Badewannen und Duschen kann man verzichten. Das gesamte Badezimmer erscheint wie aus einem Guss, fugenlos, mit abgerundeten Ecken und Kanten strahlt es zusammen mit individueller Farbgebung Natürlichkeit, Wärme und Wohlbehagen aus.

Tadelakt, ein uralter, und doch moderner Baustoff

Ein nach heutigen ökologischen Maßstäben wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit des Materials. Jederzeit kann Tadelakt ohne jegliche Rückstände in das Ausgangsmaterial, dem Kalkstein, zurückgeführt werden. Auch vom ästhetischen und gestalterischen Gesichtspunkt kommt es dem modernen Baustil entgegen., vereint es doch orientalischen, mediterranen und modernen sachlichen Bauhausstil und verleiht dem Interieur ein luxuriöses, exklusives Ambiente.

Sind Sie süchtig geworden?

Eigentlich ist Tadelakt der hohen Handwerkskunst vorbehalten. Wer sich aber dennoch an diesem Putz versuchen möchte, kann sich bei einem der zahlreich angebotenen Workshops in die Technik des Tadelakt einführen, verführen und entführen lassen in die geheimnisvolle Welt von 1001 Nacht.

Wolfgang von Pfullingen, Bischof von Regensburg

St. Wolfgangkirche in Pfullingen

In diesem Jahr 2024 feiert das Bistum Regensburg mit zahlreichen Veranstaltungen während des ganzen Jahres den 1100.sten Geburtstag des noch heute beliebten und geschätzten Bischofs von Regensburg. Wolfgang kam 924 im schwäbischen Pfullingen. Ob Wolfgang aus dem Adelsstand kommt oder Sohn einer einfachen Familie ist, ist aus den vorhandenen Quellen nicht eindeutig zu klären. Schon früh fiel Wolfgang durch seine Wissbegierde und Intelligenz auf. Im Alter von sechs Jahren kam er für vier Jahre in die Obhut eines Klerikers, der ihm die Grundlagen für sein späteres Studium im Kloster Reichenau vermittelte. In der Klosterschule Reichenau erfuhr Wolfgang ein umfassendes Wissen. Diese Schule galt als wichtigste kulturelles Zentrum des christlich-abendländischen Geistes. Walahfried Strabo Abt im Kloster Reichenau von 838 – 849 trug zum Ruhm des Klosters bei. Er war ein bedeutender lateinischer Autor und Dichter. Wolfgang beeindruckten die Gedichte Strabos und motivierten ihn, selbst Gedichte zu schreiben. Neben der Heiligen Schrift lernte er auch christliche, römische und griechische Literatur kennen. Mathematik, Naturkunde gehörten ebenso zum Stundenplan wie Musik und Malerei. Musik, gregorianische Chorgesänge, begeisterten Wolfgang so sehr, dass er in seinem späteren Amt als Bischof in Regensburg die Regensburger Domspatzen ins Leben rief. Unter Malerei muss man sich die Anfertigung prächtiger Handschriften vorstellen, die zur Zeit der ottonischen Kaiser im Kloster Reichenau eine kulturelle Blüte erlebte und die zum UNESCO Weltkulturerbe zählen. Unter Abt Alawich I. (934 – 958) öffnete sich das Kloster einer Reform ausgehend vom Kloster Gorze, gelegen in der Nähe von Metz. Ziel dieser Reform war es, die Benediktsregeln strenger und disziplinierter zu befolgen. Dieses Ereignis machte auf Wolfgang großen Eindruck wie man an seinem späteren Wirken noch sehen wird. Wolfgang genoss die Ausbildung in einer Eliteschule und fand unter seinen Mitschülern Freunde, die Verbindung bis zum Kaiser hatten.

Nachdem Wolfgang 12 Jahre Studium im Kloster absolviert hatte, bat Heinrich von Babenberg Wolfgang ihn nach Würzburg zu begleiten, wo Heinrichs Bruder zum Bischof geweiht worden war. Kurze Zeit später, Heinrich wurde 956 Erzbischof von Trier, begab sich Wolfgang mit dem Freund nach Trier. Hier übernahm er mit Eifer die Leitung der Klerikerausbildung. Dem Domklerus gefiel die strenge Hand Wolfgangs nicht, sie hatten sich an das Nachlassen der religiösen sittlichen Kräfte gewöhnt und waren nicht einverstanden mit der Rückkehr zu einem asketischen Mönchsleben. Der Tod Heinrichs beendete die Tätigkeit Wolfgangs in der Domschule. Kurz vor seinem Tod empfahl Heinrich seinen langjährigen Freund Kaiser Otto I. für höhere Aufgaben. Wolfgang sah jedoch seine Bestimmung in einem monastischen Leben, auch zur Enttäuschung seiner Verwandten und Freunde, die ihn gerne in einem hohen Kirchenamt gesehen hätten. 965 trat er in das Benediktinerkloster Einsiedeln ein, das stark von der Reformbewegung von Gorze durchdrungen war. Askese, Disziplin, geistliches Wachstum, danach strebte Wolfgang und die Erfüllung dieses Verlangens erfuhr Wolfgang in Einsiedeln. Hier zeigte sich nach kurzer Zeit Wolfgangs große Begabung, das breite Wissen, das er aufgenommen hatte, seinen Schülern zu vermitteln und sie für ein Leben in christlichem Glauben zu begeistern und sie im Sinne eines ganzheitlichen christlichen Menschenbildes zu formen.

Die Beweggründe, warum Wolfgang sich 972 als Missionar auf den Weg nach Ungarn machte, können nicht exakt nachverfolgt werden. Sicher ist jedoch, dass Wolfgang wenig Glück hatte bei seinem Vorhaben und dass er nur sehr kurz auf Missionsreise war. Ende des Jahres 972 verstarb Bischof Michael von Regensburg. Kaiser Otto I. sowohl als auch dessen Sohn König Otto sprachen sich für die Investitur Wolfgangs als Bischof von Regensburg aus, im Januar 973 empfing er die Bischofsweihe.

Die Aufgaben eines Bischofs waren vielfältig. Einerseits musste er an den Reichs – und Hoftagen teilnehmen, außerdem war er in kriegerischen Auseinandersetzungen an der Seite des Kaisers. Seine besondere Fürsorge galt jedoch den Menschen, ihrem Leben, Glauben und Heil. Der Bischof war oft unterwegs, um sich ein Bild von der Entwicklung der Klöster und Kirchen in seinem Bezirk zu machen. Zugleich war ein Bischof immer auch Abt. Wolfgang hatte zu Beginn seiner Laufbahn als Bischof gleich schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen und dabei gezeigt, wie wenig ihm an politischer Macht gelegen war, sondern, dass es ihm vor allem um die Stärkung des kirchlichen Lebens ging. 973 wurde unter Wolfgang Böhmen aus dem Regensburger Diözesanverband gelöst und es entstand in Prag ein neuer Bischofsitz. Ein besonderes Anliegen Wolfgangs war es, dem sittlichen Verfall in den Klöstern Einhalt zu gebieten. Wichtigste Aufgabe für ein Kloster war für ihn Bildung, Unterricht, die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift und das Abschreiben und die Gestaltung der Bibel. Ebenso wichtig war für ihn, dass anstelle der lokalen Regeln in den Klöstern die Regeln des Heiligen Benedikt Eingang fanden. Um den Alltag in einem Kloster im Sinne Wolfgangs zu organisieren, setzte er sich dafür ein, dass das Bischofsamt und das Amt des Abts getrennt wurden. Der von Wolfgang eingesetzte Abt reformierte das Kloster Emmeram erfolgreich. so dass dieses für die nächsten Hundert Jahre als Vorbild zahlreicher Klostergemeinden diente. Kloster Emmeram galt als Musterschule für die geistliche Weiterbildung und als bedeutende Klosterschule.

Das ganze Jahrhundert über gab es Auseinandersetzungen mit den nach Macht strebenden Herzögen, Wolfgang jedoch diente immer treu an der Seite des Kaisers. Als der Bayernherzog Heinrich sich 976 gegen seinen Vetter Otto II. erhob, zog es der Regensburger Bischof vor, sich aus dem politischen Leben zurückzuziehen und sich in der Abgeschiedenheit im heutigen Salzkammergut am Abersee für sich und seine Seele Ruhe zu finden. Wolfgang führte ein geistliches, religiöses und asketisches Leben. Am Abersee, heute Wolfgangsee, ließ er eine Kirche erbauen, die im Mittelalter nach Rom und Santiago de Compostella ein sehr wichtiger Pilgerort war.

Zwei Jahre verbrachte Wolfgang in der Abgeschiedenheit im Salzkammergut. Danach widmete er sich wieder den Aufgaben, die das Bischofsamt mit sich brachte: Visitationen der Klöster und Kirchen in seiner Diözese, Geleit des Kaisers bei Feldzügen, Fürsorge für die Armen und Bedürftigen.

Seine letzte Reise sollte ihn in die zu seiner Diözese gehörenden Ostmark führen, die durch Einfälle der Ungarn schwer in Mitleidenschaft gezogen war. Wolfgang erkrankte unterwegs und verstarb 994 in Pupping. Er wurde in der Krypta der Klosterkirche von St. Emmeram begraben.

Aus Anlass seines Geburtstages gibt es ein breites Programm von Vorträgen, Filmen, Eröffnung eines Pilgerwegs von Pfullingen nach Regensburg, Pilgerreisen bis zu einem Musical, beziehungsweise eines Mysticals, WOLF.

Es lohnt sich ganz sicher, sich etwas näher mit diesem besonderen Heiligen zu befassen.

programmheft (bistum-regensburg.de)

Neuer Pilgerweg in Ägypten auf den Spuren des Fluchtwegs der Heiligen Familie

Innenraum der Kirche des Heiligen Sergius, in dieser Kirche soll die Heilige Familie Asyl bei ihrer Flucht erhalten haben.

Die Weisen aus dem Morgenland

Matthäus 1.2.1 Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem…

Die Flucht nach Ägypten

1.2.13 Als die Weisen aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir´s sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen.

1.2.14 Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten,

1.2.15 und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Hosea 11.1): „Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.“

Der Pilgerweg aus koptischer Sicht

Die kurze Andeutung im Matthäus Evangelium über die Flucht von Maria, Josef und dem neugeborenen Jesus nach Ägypten hat in der koptischen Kirche große Bedeutung. Seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. feiern die koptischen Christen am 24. des koptischen Monats Baschans, im gregorianischen Kalender der 1. Juni, den Tag der Ankunft der Heiligen Familie in Ägypten. Durch angeblich mündliche Überlieferung sind 25 Stationen bekannt, an denen sich die Heilige Familie aufgehalten haben soll. Der Patriarch von Alexandria, Theophilus (5. Jh. n. Chr.) verschriftlichte die Überlieferung und die koptischen Christen sind überzeugt und stolz darauf, dass Jesus sich in Ägypten aufgehalten hat. Schon im Mittelalter gab es einen Pilgerweg, der die Stationen, die durch die Heilige Familie gesegnet waren, aufsuchte. Er führte von Unterägypten über Alt Kairo, den Nil bis ins oberägyptische Assiut. Dort vernahm Josef die Stimme des Herrn, der ihn und seine Familie zurück in die Heimat rief. Der Pilgerweg geriet in Vergessenheit, eine neue Religion etablierte sich in Ägypten, aber einzelne Spuren aus der christlichen Anfangszeit blieben erhalten. Aus dem Jahr 2013 datiert das Projekt der ägyptischen Tourismusbehörde, den Pilgerweg wiederzubeleben. Im Rahmen dieses Projekts sollen die Erinnerungsstätten ausgebaut werden und durch einen Pilgerweg verbunden werden. 2019 schlug das ägyptische Ministerium für Altertum vor, 25 Stationen, die die Heilige Familie auf ihrer Flucht passierte, ins Weltkulturerbe der UNESCO aufzunehmen.

Der erste spirituelle Ort des Pilgerwegs

Im Januar 2021 wurde in Samanoud die erste Station des legendären Pilgerweges eingeweiht, der im Vatikan als der längste Pilgerweg der Welt gepriesen wird. Hier in Samanoud kam die Heilige Familie am 1. Juni nach dem gregorianischen Kalender in Ägypten an und soll sich 17 Tage in dem Ort aufgehalten haben, bevor sie dazu gezwungen wurde, weiter zu fliehen. Private Sponsoren und internationale Organisationen unterstützten das Projekt. Kirchen wurden restauriert, umliegende Häuser renoviert, Hotels gebaut, die Infrastruktur ausgebaut. Die Idee hinter diesem Projekt ist es, Touristen und Pilger aus der ganzen Welt auf den Weg von Maria, Josef und Jesu einzuladen und somit auch die Wirtschaft in den einzelnen Provinzen anzukurbeln.

Das koptische Viertel in Kairo

Der Ursprung Kairos liegt am süd – westlichen Rand der heutigen Metropole. Im 5. Jh. v. Chr. entstand an dieser Stelle unter griechischer Herrscherzeit die Festung Babylon. Die Keimzelle Kairos. Die Römer erweiterten diese Festung, die als Fundament für viele der heutigen Gebäude dient. Die ersten Christen siedelten sich hier an, nachdem durch den Evangelisten Markus (12. 68. n. Chr.) in Ägypten die christliche Religion verbreitet worden war. Die Kirche des Heiligen Sergius ebenfalls wurde auf römischen Ruinen im 5. Jh. nach Chr. errichtet und ist eine der ältesten Kirchen in Ägypten. In dieser Kirche befindet sich eine Grotte, in der Josef mit seiner Familie ebenfalls Zuflucht gefunden haben soll.

Die Weiterreise nach Oberägypten

Die nächste Station der Heiligen Familie führt in das Gebiet von Meadi, in der Nähe von Memphis, der einstigen Hauptstadt Ägyptens. Die Steintreppe, über die die Heilige Familie ans Nilufer gelangte, um ihre Flucht auf dem Nil fortzusetzen, ist heute noch zu bestaunen und ein bekannter Wallfahrtsort. In Gabal el Tair, in Oberägypten gelegen, machten die Flüchtlinge ebenfalls Halt. Um dieser Stelle zu gedenken und sie zu ehren, ließ die Mutter von Kaiser Konstantin 328 n. Chr. ein Kloster, das Kloster der Heiligen Jungfrau errichten. Es folgten weitere Stationen, an denen der Überlieferung nach sich Wunder ereigneten und heute noch von Gläubigen aufgesucht werden. Eine der wichtigsten Stationen ist das heutige Kloster Muharrak, hier verweilte die Familie sechs Monate, hier erschien der Engel des Herrn Josef im Traum und forderte ihn zur Rückkehr in die Heimat auf. Die drei Jahre dauernde Flucht durch Ägypten fand hier ihr Ende.

Ein langfristiges Projekt

Das Fremdenverkehrsministerium hofft, dass durch diesen Pilgerweg, der sich nach Fertigstellung über 3500 Kilometer durch 11 Verwaltungsregionen vom Nildelta bis nach Oberägypten erstreckt, der spirituelle Tourismus fördert wird, dass aber auch die örtlichen Gemeinden, durch die der Weg führt, einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben. Es wird noch viele Diskussionen und Debatten geben, bis dieses ehrgeizige Projekt vollendet sein wird.

Herrnhut feiert 300-jähriges Jubiläum

Überwachung, Bevormundung, Demütigung oder gar Vertreibung aus dem Land, das waren die Repressalien, denen die katholische Habsburger Monarchie im 17. und 18. Jahrhundert die protestantischen Glaubensangehörigen aussetzten. Viele flüchteten von Mähren oder Böhmen in das benachbarte protestantische Sachsen, wo sie ungestört ihre Religion ausüben konnten.

Zwei Familien aus dem mährischen Fulnek gelangten auf ihrer Flucht auf das Gut Barthelsdorf, das dem lutheranisch gesinntem Reichsgraf Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf gehörte. Er bot den Familien Asyl. Am 17. Juni 1722 rodete der mährische Zimmermann Christian David den von Graf von Zinzendorf zugewiesen Platz, um eine Unterkunft für die ersten Siedler zu bauen. Der Grundsein für Herrnhut war gelegt. Ihr gemeinschaftliches Leben stellten die Siedler unter die „Obhut des Herrn“, und war zugleich darauf ausgerichtet, Wächter oder auf der „Hut für den Herrn“ zu sein. Die Flüchtlinge haben nun einen Platz, an dem sie sich ganz dem Leben im Namen Jesu zuwenden konnten. Die neue Gemeinschaft wurde bald das Zentrum einer neuen Erweckungsbewegung, aus ganz Deutschland strebten die Gläubigen nach Herrnhut. Am 18. August 1727 entstand aus einem gemeinsamen Abendmahl heraus die Brüdergemeine, die durch Christus zu einer Gemeine verbunden war. Graf von Zinsendorf kümmerte sich um die Organisation der neuen Gemeine und brachte viele kreative Ideen in das Leben ein. Das Singen zu Ehren des Herrn war ihm ein großes Anliegen, er verstand es als gemeinschaftsbildende Glaubensäußerung. Wichtig war ihm auch, dass die in Herrnhut erlebte Gemeinschaft im Heiligen Geist in alle Welt getragen wurde. 10 Jahre nach der Gründung Herrnhuts nahm die Gemeine ihre Missionsarbeit auf und verbreitete ihre Botschaft bis in die entlegensten Winkel der Welt. Es entstanden Unitäten in der Karibik, in Afrika, Amerika und Grönland.

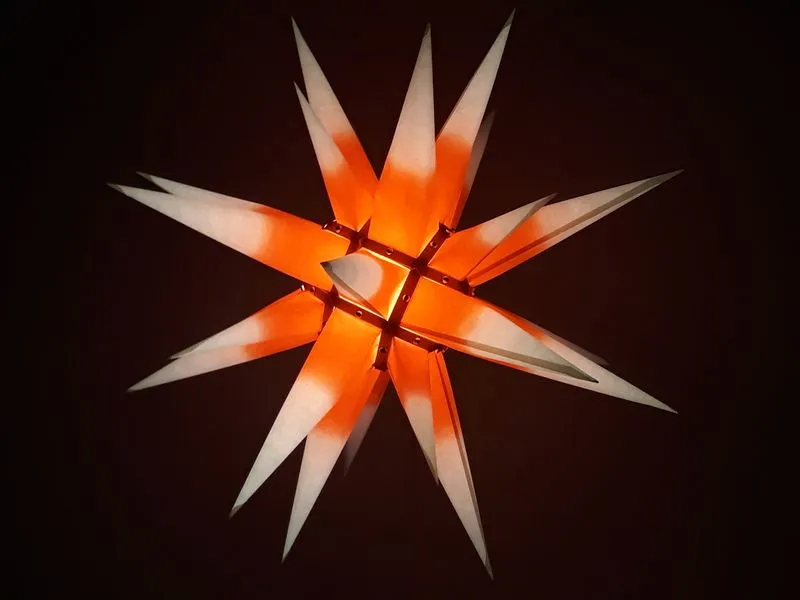

Vom Stern als Anschauungsobjekt in Geometrie bis zum weltweit begehrten Herrnhuter Stern

Auf Bildung, Lernen und Lehren legten die Herrnhuter Internate großen Wert und zwar ohne Rücksicht auf Stand und Herkunft der Schüler. Anschaulich gestalteten die Lehrer den Unterricht. Um Schülern geometrische Figuren vorstellbar zu machen, hatten sie die Aufgabe, aus verschiedenen geometrischen Formen einen Stern zu konstruieren. Der Prototyp des heute so bekannten Herrnhuter Stern ist entstanden. Der Stern besteht aus 17 Zacken mit rechteckiger Grundfläche sowie 8 Zacken mit dreieckiger Grundfläche. Das Gerüst, in das die 25 Zacken montiert wurden, bestand in der Anfangszeit aus Metall. Die Sterne waren zweifarbig, Rot an das Blut Christi erinnernd und Weiß, die Farbe, die die Reinheit verkörpert. Im Jahr 1897 eröffnete Pieter Hendrik Verbeek in Herrnhut eine Buch – Kunst – und Musikaliensammlung und verkaufte dort die ersten Sterne. Er erfand das erste Modell des Herrnhuter Sterns, den man zusammenbauen und nach Gebrauch wieder zerlegen konnte. 1925 meldete P.H. Verbeek den Stern zum Patent an. Nach 1968 gab es Bausätze für die Sterne, die zum großen Teil in den Westen verkauft wurden.

780.000 Herrnhuter Sterne verkaufte das Unternehmen im Jahr 2021.

noch auf der Suche nach einem Herrnhuter Stern?Herbstzeit ist im Ländle Besenzeit

Im Stuttgarter Raum zeigt ein am Haus angebrachter Reisigbesen, wo eine Besenwirtschaft ist. Im Badischen, Rheinhessischen und in der Pfalz macht ein Strauß darauf aufmerksam, dass die Straußwirtschaft geöffnet ist und am Bodensee lockt ein Holzwagenrad ins Rädle. So unterschiedlich die Wirtshausschilder sind, so gleichen sich die Gaststätten auf Zeit jedoch im Inneren der Lokale. Die Besen- Strauß – oder Rädle – Wirtschaften haben maximal 40 Sitzplätze und sind nur vier Monate im Jahr geöffnet. Die Trauben zur Herstellung des Weins müssen vom Besenwirt selbst erzeugt worden sein, erlaubt ist auch Wein, der aus eigenen Trauben von der Genossenschaft gekeltert wurde. Außer Wein gibt es Apfelmost oder Wasser und kalte oder einfach zubereitete regionale warme Speisen. Eine Schankerlaubnis ist für das Betreiben einer Besenwirtschaft nicht erforderlich.

Einst brachten die Römer Weinreben und das Wissen über den Weinanbau mit an die Mosel, den Rhein und in die Pfalz und es kam zu einer großen Ausdehnung der Weinbaugebiete. Die Weinkultur erfuhr allerdings in der sich anschließenden Epoche der Völkerwanderung weitgehend ihren Niedergang.

Karl der Große, der Landherr des Fränkischen Reichs regelte per Erlass, den er um 800 n. Chr. verfügte, die Bewirtschaftung und Verwaltung der königlichen Hofgüter, das heißt, er ordnete den Ausbau von Obstbäumen, Gemüse und Weinreben an. Außerdem erlaubte er den Winzern auch ohne Schankerlaubnis ihren Wein direkt zu verkaufen. Sie sollten durch einen Kranz aus Reben oder Efeu ihre Verkaufsstelle anzeigen. War das der Ursprung der Besenwirtschaft?

Waren die Bauern zur Zeit Karls des Großen noch frei, besaßen oft eigenes Land und konnten ihre Erzeugnisse selbst verkaufen, mussten im Mittelalter die Bauern und Winzer ihre Erzeugnisse, die sie nun auf dem Land ihrer Lehensherren anbauten, diesen zum großen Teil auch abgeben. Wenn in den Fässern der Winzer vor der nächsten Weinernte noch eine kleine Menge Wein lagerte, durften sie diesen Wein ausschenken unter den noch heute für die Besenwirtschaften geltenden Regeln.

Nach so viel Theorie ist es nun an der Zeit zum praktischen Teil überzugehen. Besuchen Sie einen Besen, eine Straußwirtschaft oder gehen Sie in ein Rädle. Genießen Sie die urige Atmosphäre mit regionalem Wein und deftigen Gerichten.

Wer sich für die Geschichte des Weinbaus interessiert, dem sei das Weinmuseum in Speyer empfohlen.

HAP Grieshaber – Kosmopolit mit festen Wurzeln in Eningen

Sein Refugium am Fuße des Reutlinger Hausberges, der Achalm, mit Blick auf die Schwäbische Alb inspirierte Helmut Andreas Paul Grieshaber zu unzähligen Werken, die ihn zu einem der bedeutendsten Holzdruckgrafiker der Moderne machten. Hier lebte Grieshaber in seinem einfachen Domizil mit zahlreichen Tieren bis zu seinem Tod 1981 ein materiell bescheidenes, jedoch an Kreativität und Produktivität reiches Leben. Er war beileibe kein Eremit, im Gegenteil, er war ein wacher, gesellschaftliche Missstände beobachtender und anklagender, im Einklang mit der Natur lebender Geist. Im Mittelpunkt seines Schaffens standen der Mensch und die Natur. Pflanzen, Tiere, Menschen, religiöse und mythologische Themen, die Grieshaber auf großen Holzdrucken figurativ, darstellte, nahmen immer Bezug auf die jeweilige aktuelle politische und gesellschaftliche Situation. Damit stand er in der Tradition der Holzdrucker der vergangenen Jahrhunderte, die ihre Drucke als Mittel zur Informationsvermittlung verstanden.

Gefesselte Taube (1950), Koreanische Mutter (1950), Stopp dem Walfang1974), um nur einige Grieshabers eindrucksvoller Drucke zu nennen, die eine Vorstellung davon geben, wie der Künstler in minimalistischer Manier zum Nachdenken anregen konnte. Inferno des Krieges (1965), ein Triptychon, das Grieshaber für den Sitzungssaal des Verteidigungsausschusses im Langen Emil in Bonn, erschuf, zeigt auf dem rechten Flügel Eva mit einer Schlange, auf dem linken Flügel Adam mit einem Apfel. Mit dem Holzdruck auf der mittleren Tafel mahnt Grieshaber anhand der Darstellung eines Flammeninfernos, ausgelöst durch eine Atombombe, vor kriegerischen Auseinandersetzungen. Grieshaber legt den Finger in die Wunden der Gesellschaft und übersetzt Missstände in seinen Holzdrucken in eine verständliche Sprache.

Auf Plakaten prangerte Grieshaber, der gelernte Schriftsetzer und spätere Dozent an der Staatlichen Kunsthochschule Karlsruhe (1955-1960), die Militärdiktaturen in Griechenland und Chile an. Er setzte sich mit der Zersiedelung der Landschaft auseinander und verehrte in zahlreichen Holzdrucken die Schwäbische Alb. In den 1960-er Jahren unternahm Grieshaber ungefähr 20 Fahrten in die damalige DDR. Er nahm Kontakt auf zu Künstlern und Schriftstellern, suchte den Dialog zu der Bevölkerung im anderen Teil Deutschlands, es war ihm ein Anliegen, eine Verbindung zwischen den Menschen beider Staaten herzustellen.

Außerdem gibt es im Museum in Wiesbaden vom 22.Sept. 23 – 21. Jan. 24 eine Grieshaber Ausstellung

HAP Grieshaber Form Sprache

Die kleine Hexe

Große Mitmachausstellung im Jungen Schloss

Im Oktober wird es im Landesmuseum Württemberg magisch: Die „Kleine Hexe“ kommt ins Junge Schloss! Aus Anlass des 100. Geburtstags von Otfried Preußler lädt das Stuttgarter Kindermuseum ab 14.10.2023 ein, in die Handlung von dessen beliebtem Kinderbuch einzutauchen. Die Große Mitmachausstellung für Familien und Kinder ab vier Jahren entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Thienemann-Esslinger Verlag, der die Kinderbücher des 2013 verstorbenen Autors Otfried Preußler herausgibt. Die Besucher*innen erleben die Geschichte der kleinen Hexe auf der großen Sonderausstellungsfläche im Alten Schloss in vier Ausstellungsbereichen mit zahlreichen Mitmachstationen. Sie betreten das zauberhafte Hexenhaus, machen sich von dort aus auf den Weg durch den Wald in die quirlige Stadt, bevor sie sich beim Blocksberg der Hexenprüfung stellen. Der Ausstellungsparcours wird durch die Ansicht des Hexenhauses eröffnet, das in seiner Anmutung an die Darstellung auf dem Buchcover erinnert. Bewusst bezieht die fantasievolle Ausstellungsgestaltung die Illustrationen von Winnie Gebhardt-Gayler mit ein und erinnert so an die Atmosphäre des Buchs. Rundgang Alle Kinder erhalten zu Beginn einen Zauberstab, mit dem sie an magischen Stationen das Zaubern üben können. Im Wald treffen die Kinder auf die fiese Wetterhexe Rumpumpel und auf den ungerechten Oberförster. Ein Sinnespfad lässt die Besucher*innen den mühsamen Weg über Wurzeln und Geröll erfahren, bevor es in richtiger Hexenmanier auf Besen durch den Wind geht. Auch auf ihrem weiteren Weg durch die Handlung der Erzählung ist für die Kinder Mitmachen angesagt, ob im Kaufladen von Herrn Pfefferkorn, auf dem Markt beim armen Blumenmädchen oder bei der Begegnung mit dem frierenden Maronimann. Die Geschichte findet ihren Höhepunkt vor dem Hexenrat. Hier ist die kleine Hexe auf die Unterstützung der Besucher*innen angewiesen, die mit ihr anschließend auf dem Blocksberg die Walpurgisnacht feiern. Ausstellungsbereich zu Otfried Preußler Ein ergänzender Ausstellungsbereich stellt das Leben und Werk des Autors vor. Die Besucher*innen werden von berühmten Charakteren der Geschichten Otfried Preußlers begrüßt. Anhand von Originalobjekten und einem bebilderten Überblick über „100 Jahre Otfried Preußler“ erhalten die kleinen und großen Besucher*innen Einblicke in die Biografie und das vielseitige Schaffen des Schriftstellers. Ein gemütlicher Lese- und Hörbereich lässt in die zahlreichen Geschichten Preußlers eintauchen. Inklusiver Ansatz Mit der „Kleinen Hexe“ geht das Junge Schloss neue Wege: Unter Einbindung von Kindern mit Sehbeeinträchtigung und weiteren Expert*innen bietet diese Mitmachausstellung zum ersten Mal eine auf besondere Bedürfnisse ausgerichtete Wegeführung. Sechs Orientierungsinseln unterstützen Besucher*innen mit und ohne Seh- oder Hörbeeinträchtigungen auf den Spuren der kleinen Hexe. Bei den einzelnen Stationen wurde noch konsequenter auf Erlebnismöglichkeiten mit unterschiedlichen Sinnen geachtet. Nach dem überwältigenden Erfolg der Mitmachausstellung „Räuber Hotzenplotz“, die 2018 im Alten Schloss in Stuttgart eröffnete und seither durch Weitergaben an drei weiteren Orten zu sehen war, ist die Vorfreude auf “Die Kleine Hexe” groß. Die Gäste der zehnten Ausstellung im Jungen Schloss dürfen gespannt sein auf zauberhafte Geschichten zum Erzählen und Erleben, zum Lesen und Nachspielen. Natürlich gibt es zur Ausstellung auch wieder ein passendes Rahmenprogramm für Familien und Kindergruppen. Schirmfrau der Ausstellung ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Am Samstag und Sonntag, 14./15. Oktober, lädt das Junge Schloss zum großen Eröffnungswochenende mit freiem Eintritt und buntem Markttreiben ein. Ausstellungsort: Altes Schloss, Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart Webseiten: junges-schloss.de und landesmuseum-stuttgart.de

Kindersegelkurs am Bodensee

Bericht eines Teilnehmers

Der Kurs begann am Montag, den 14. 08. 23 um 10 Uhr. Wir waren 9 Jugendliche im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, mit Ausnahme von einem Teilnehmer hatten wir alle keine Erfahrung im Segeln. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde erklärte uns der Segellehrer verschiedene wichtige Knoten, wie zum Beispiel den Kreuzknoten, den Palstek und den Achtknoten. Wir übten diese, bis wir uns einigermaßen sicher darin fühlten. In der darauffolgenden Theoriephase erfuhren wir, wie die einzelnen Bootsteile benannt werden und welche Windkurse es gibt. Windkurs bedeutet die Stellung des Bootes bezogen auf den vorherrschenden Wind. Außerdem lernten wir die Begriffe: Lee und Luv. Luv, die dem Wind zugewandte Seite des Bootes. Lee ist die dem Wind abgewandte Seite des Bootes Nach der Mittagspause sind wir mit den Optimisten ohne Segel auf den See hinausgepaddelt. Wir waren immer zu zweit auf einem Boot eingeteilt. So lernten wir erstmals das Boot kennen. Wir paddelten zurück an Land und haben gelernt, wie man die Segel setzt. Nun waren wir mit den Segeln wieder auf dem Wasser und umfuhren Bojen, die die Segellehrer im Wasser platziert hatten. Wichtig war dabei, Steuerbord und Backbord auseinanderzuhalten. Der Begriff Steuerbord, so erklärte uns der Lehrer kommt daher, weil bei den alten Segelschiffen das Steuer rechts war. Die Kombüse dagegen, in der gekocht und gebacken wurde, befand sich auf den Segelschiffen, die von Europa mit dem Passatwind über den Atlantik segelten auf der linken Seite, da das Kochgeschirr, wenn es auf dem Herd stand, nach hinten hin abfiel, und somit einigermaßen gesichert war. Diese Erklärung kannten wir alle nicht, aber wir können uns nun die Begriffe Steuerbord und Backbord viel besser vorstellen und merken. Am nächsten Tag hatten wir schon deutlich mehr Erfahrung beim Segeln gesegelt, weil wir nun schon wussten, woher der Wind kommt. Je nach Kurs zum Wind segelt man entweder am Wind, das heißt, man kann ein Ziel gegen den Wind im Zick-Zack-Kurs erreiche. Dabei führt man Wenden aus und fährt mit dem Bug des Boots durch den Wind. Bei Halbwindkurs fährt das Boot etwa senkrecht zur Windrichtung. Beim Am-Windkurs und Halbwindkurs wird das Segelboot durch Auftrieb angetrieben. Raumwindkurs ist der Schnellste, das Segel ist weit offen und man fährt mehr in Richtung Lee. Beim Vorwindkurs kommt der Wind direkt von hinten auf das Boot und man fährt in Richtung des Windes. Diese Theorie setzten wir am Nachmittag in die Praxis um und wir hatten ca. drei Stunden Zeit, die verschiedenen Kurse zu üben. Am Tag 4 haben wir uns auf die bevorstehende Prüfung vorbereitet. Wir segelten und sind alle Kurse noch einmal durchfahren. Am Ende des Kurses haben wir nochmals die Theorie vertieft.

Im Zeitraffer durch die Epochen: Butrint

Die ältesten Funde Butrints datieren aus dem 8. Jahrhundert, die rund um die Akropolis, die ebenfalls aus diesem Jahrhundert stammt, gefunden wurden. Die Siedlung befand sich an einem für Handel und Militär wichtigen Seeweg. Die Nord – und Ostseite grenzt an den Butrintsee, im Süden ist der Vivar – Kanal die Grenze, der nach ungefähr zweieinhalb Kilometern in das Ionische Meer mündet. Die Halbinsel war für die Siedler, vorwiegend Illyrer aus der Region Epirus, die nach Land suchten, als neue Heimat attraktiv. Im 6. Jahrhundert entstehen in diesem illyrischen Siedlungsgebiet, griechische Kolonien, deren Kultur im Lauf der Jahre von den Illyrern übernommen werden. War es Helenos, der Sohn des trojanischen Königs Priamos oder war es Aeneas, der auf der Flucht aus Troja auf dem Weg nach Latium, der die Stadt gründete, bleibt im Dunkeln der Legenden.

Butrint in hellenischer Zeit

Im 4.Jahrhundert v. Chr. war die Stadt ein kulturelles Zentrum und eine der größten Städte in der Region. Am Beginn unserer Zeitreise stoßen wir auf einen venezianischen Wachturm, der in Ufernähe des Kanals erbaut worden war. Kurz danach gelangen wir zum Tempel des Gottes der Heilkunst, Asklepios, errichtet am Fuß der Akropolis. Natürlich sehen wir nur einige Reste des ehemaligen Tempels und man muss seine Vorstellungskraft einsetzen, um Tempel, Säulengang, die Schatzkammer und das Wohngebäude für die Pilger vor seinen Augen erstehen zu lassen. Die sehr gut gestalteten Infotafeln neben jedem Bauwerk leisten eine große Hilfe. Der Kult des Asklepios erlebte in dieser Epoche seine Blütezeit. Im gesamten Mittelmeerraum entstanden Hunderte von Tempeln zu Ehren des Gottes der Heilkunst. Die Pilger, die Heilung suchten, brachten den Priestern, die im Namen Asklepios behandelten, Opfergaben, um für Genesung und Gesundheit zu bitten. Von anderen Asklepios Tempeln weiß man, dass die Behandlung darauf ausgerichtet war, Geist, Körper und Seele aufeinander abzustimmen. Nicht allein die körperlichen Beschwerden wurden behandelt, auch der Geist und die Seele bedurften der Heilung. Es gab Bäder, in denen Waschungen vorgenommen wurden, Schlafsäle mit Düften und Gesängen, um den zu Behandelnden einen gesunden Schlaf zu ermöglichen und es gab Bibliotheken und Theater, die für die Gesundung des Geistes sorgen sollten. Das gut erhaltene Theater befindet sich in unmittelbarer Nähe des Tempels und zeigt somit, dass die seelische und geistige Heilung den gleichen Stellenwert hatte wie die körperliche Behandlung.

Die römische Epoche

Im 3. Jahrhundert v. Chr. kommt Butrint unter römisches Protektorat. Der römische Einfluss wird in den darauffolgenden Jahren immer stärker und dominiert schließlich. Im Jahre 48 v. Chr. besucht Gaius Julius Cäsar Butrint mit der Idee, in dieser Stadt eine Veteranenkolonie zu errichten, das heißt, dass römische Bürger, vor allem Veteranen hier angesiedelt und mit Land versorgt werden. Diesen Plan realisiert Kaiser Augustus im Jahr 31 v. Chr. Es entstehen neue Wohnviertel, Villen, Bäder, ein Forum, das Theater wird vergrößert und er lässt über den Vivar – Kanal auf die gegenüberliegende Seite ein Aquädukt erbauen, welches die Stadt, die mittlerweile ungefähr 10 000 Einwohner zählt, mit Trinkwasser versorgt. In nur wenigen Schritten stößt man vom Theater aus auf Spuren der römischen Epoche. Unmittelbar neben dem Theater treffen wir auf Reste einer römischen Therme, dessen Konstruktion der Fußbodenheizung noch gut zu sehen ist. Unterhalb der Akropolis ist das Forum, das als gesellschaftliches und wirtschaftliches Zentrum der Stadt galt. Einen Eindruck von der Größe und Pracht einer römischen Villa bekommt man, wenn man die Grundmauern des Palastes, am Ufer des Vivar – Kanal gelegen, betrachtet.

Zeugen der Christianisierung

Die Christianisierung erreicht auch die Halbinsel. Im 5. Jahrhundert wird Butrint Bischofssitz und die Stadt gewinnt wieder an Bedeutung, nachdem sie nach einem Erdbeben 380 nach Chr. an Bedeutung verloren hatte. Wir verlassen die römische Zeitspanne und begeben uns in die byzantinische Ära. Aus dem 6. Jahrhundert nach Chr. stammt die Taufkapelle, ein achteckiger Bau mit einem Durchmesser von 14 Metern. Den Boden bedeckt ein Mosaik mit Hirschen, Fischen, Vögeln, Weinreben, Efeublätter und Bäumen. Um das Mosaik zu schützen, ist es die meiste Zeit des Jahres mit Sand bedeckt. Auf dem Marktstand am Ende des Rundgangs gibt es von Künstlern aus der Region Arbeiten auf Stein gemalt oder aus kleinen Mosaiksteinchen auf Stein geklebt, die Abbildungen des Mosaikbodens. So bekommt man einen Eindruck, wie der Mosaikboden aussieht. Das nächste Highlight folgt: Wir gelangen ein paar Schritte später zu der großen Basilika, ebenfalls aus dem 6. nachchristlichen Jahrhundert. Für diese Kirchenform sind das hohe Mittelschiff und zwei niedere Seitenschiffe charakteristisch.

Unruhige Zeiten

Es folgt die Zeit der Völkerwanderung vom 8. bis zum 12. Jahrhundert. Slaven und Normannen waren in den folgenden Jahrhunderten auf dem Vormarsch bis schließlich die Republik Venedig vom 14. Jahrhundert bis 1797 einen Stützpunkt in Butrint errichtet, um den Seeweg nach Korfu zu sichern. Die Venezianer bauen eine Kastelburg auf dem Gebiet der ehemaligen Akropolis. Die heutige Burg ist eine Rekonstruktion aus dem Jahr 1930. Unter Napoleon, der 1797 der Republik Venedig ein Ende setzte, wird Butrint zwei Jahre lang französisch. Die unruhige Zeit nutzt Ali Pascha, ein muslimischer Albaner, Statthalter des Sultans, um aus der Region Epirus einen eigenständigen Staat zu machen. Er ließ die ehemalige Festung der Venezianer, die sich an der Mündung des Vivar-Kanals ins Ionische Meer befindet, wieder aufbauen. Die Festung ist nur mit dem Boot erreichbar. Diese Festung ist eine von vielen Burgen und Wehranlagen, die Ali Pascha errichten ließ, um seine Macht auszubauen und seine Größe zu demonstrieren. Jedoch gerade dies wird ihm zum Verhängnis. Dem Sultan in Konstantinopel missfallen die Unabhängigkeitsbestrebungen seines Statthalters und er lässt ihn im Jahr 1822 hinrichten. Bis zur Unabhängigkeit Albaniens, 1912, geht Butrint in den Besitz der Osmanen über.

Индивидуальные мобильные прокси становятся все более популярными среди компаний, работающих с большими данными. Они обеспечивают устойчивость соединения и повышенную безопасность. Использование [url=https://telegra.ph/Bezopasnost-biznesa-v-internete-03-30 ]мобильные прокси [/url] открывает дополнительные возможности для бизнеса, включая доступ к геоограниченным ресурсам. Направление сигнала через серверы в нейтральных странах гарантирует высокую скорость обработки информации и незначительную задержку при передаче данных.

Источник: [url=https://netgate.kiev.ua/internet/15821-vliyaet-li-mobilnyj-operator-na-kachestvo-proksi/ ]прокси мобильные [/url]

Рад возможности поддержать по любым темам по вопросам Продажа мобильных прокси – стучите в Телеграм qja28

На сервисе сервисного обслуживания автомобилей мы предлагаем полный спектр услуг по электронной диагностике и чип-тюнингу для всех марок авто. Специалисты [url=https://strijkersforum.nl/proxy.php?link=https://tuning-chip.com.ua ]tuning-chip.com.ua[/url] задействуют современное оборудование для точной настройки параметров силового агрегата и электронных систем. Наш автоцентр в Харькове выполняет квалифицированное отключение системы AdBlue, ликвидацию сажевого фильтра, починку иммобилайзеров и производство автомобильных чип-ключей. Также мы предлагаем программную диагностику Renault, BMW, Hyundai, Volvo и других марок, промывку форсунок, шлифовку и ремонт фар. Для владельцев мотоциклов доступен программная оптимизация, обеспечивающий повысить мощность и улучшить динамические характеристики. Квалифицированный подход к ремонту ДВС и уходу топливной системы обеспечивает качественный результат и пролонгацию срока службы вашего транспортного средства.

Источник: [url=https://forums-archive.kanoplay.com/proxy.php?link=https://tuning-chip.com.ua ]Ремонт двс харьков на tuning-chip.com.ua [/url]

Рад был бы оказать помощь по вопросам отключение адблю – обращайтесь в Телеграм eet38

65ij53

zh48jb

nm37ur

cd41am

11507p

qs869u

8n1lln

v62uaj

ex4mzd

f6rs68

l1hhe5

c9f02x

0v3k7g

zmyc5f

4kkzfp

pcwsip

Tulpenblüte

Ein hervorragender Artikel über Tulpen. Von allen Seiten wird dieses Kulturgut beleuchtet.

Nichts wird ausgelassen.

Es lohnt sich in jedem Fall die Abhandlung auch ein zweites Mal zu lesen, um nachhaltig informiert zu sein

Campus Galli

Ein interessant geschriebener Artikel zum 10 jährigen Bestehen der Anlage.

Man wird umfassend informiert und mit viel Hintergrundwissen versorgt.

Geschichte , die man erleben kann.

Schloss Lichtenstein

Die Geschichte des Schlosses ist interessant und umfassend dargestellt.

Das Märchenschloss ist im Winter , wenn es mit Schnee und Eis bedeckt , ein besonders schöner, romantischer Anblick.

Valentinstag

Interessant liest sich die Historie zum Valentinstag. Mit diesem Hintergrundwissen sehe ich den Tag mit etwas anderen Augen. Toll, wie die Zusammenhänge aufgezeigt werden.

Valentinstag

Interessant liest sich die Historie zum Valentinstag. Mit diesem Hintergrundwissen sehe ich den Tag mit etwas anderen Augen. Toll, wie die Zusammenhänge aufgezeigt werden.

Februar. Hat mich wirklich überrascht. Und der Hype

Monets Garten.

Ein guter Überblick über das Kunst Event.

Anschaulich geschildert und durchaus kritisch beleuchtet. So weiß man, welche Ansprüche nicht erfüllt werden und welche Aktionen durchaus überraschen.

Fasnacht

Eine umfassende Abhandlung über die närrische Zeit.

Die Welt auf den Kopf stellen.. super. Das passt. Gerade jetzt in diesen Krisenzeiten. Da tut es gut etwas über Traditionen und Rituale lesen zu können.

Auch wenn man nicht selbst aktiv wird und das Treiben aus der Ferne betrachtet.

Ich bin sehr angetan von den Beiträgen, die umfassend informieren . Kompetent und anschaulich dargestellt. Eine sehr ansprechende Fotogalerie ergänzen die Texte.

Man bekommt Lust darauf, sich mit regionalen Aktionen zu befassen.

Weiter so.

Man darf gespannt sein.